「『ことばのポトラック』をめぐって」~よこはま 本への旅~

ツブヤ大学BooK学科ヨコハマ講座:7限目

詩人・佐々木幹郎さんをお迎えして

■全力で作る本だと思っていた

三浦 春風社から『ことばのポトラック』という本を出版しました。今回はこの本に深く関わっている詩人の佐々木幹郎さんをお呼びしています。分厚いレンガのようなこの本の、出版の経緯をお話し下さい。

三浦 春風社から『ことばのポトラック』という本を出版しました。今回はこの本に深く関わっている詩人の佐々木幹郎さんをお呼びしています。分厚いレンガのようなこの本の、出版の経緯をお話し下さい。

佐々木 2011年3月11日、東日本大震災が起きました。それから10日後の3月21日の昼過ぎ、作家の大竹昭子さんから携帯に突然電話がかかってきました。「渋谷にあるSARAVAH東京というライブハウスで、詩人や歌人、作家たちを集めて言葉を声に出しあう会をやりたい。そこで、詩人たちを集めてもらえないか」というお話でした。東京はまだ余震が続いていて、放射能汚染の危機も続いていた時です。節電もあり、日に日に東京の町全体が衰弱していった時期のことでしたが、ぼくはすぐOKしました。

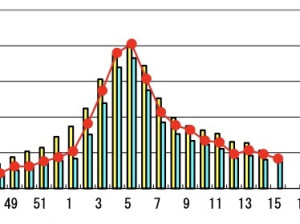

大竹さんのお声がかりで14人が集まり、始まったのが「ことばのポトラック」という会です。おそらく3.11に関する朗読会としては、東京では最初のものだったと思います。一回で終わる予定だったのですが、一緒に参加しておられた作家の堀江敏幸さんらの意見もあり、一年続けていこうということになりました。そこで、一回目に参加した人たちが次のイベントを企画して、また、誰かを呼んでということを繰り返して、2012年4月に8回目が終わったところです。

「ことばのポトラック」というのは、大竹さんが考えられたタイトルです。持ち寄り料理という意味だそうです。アメリカなどでよくあるらしいのですが、それぞれが自宅から持ち寄った手料理で、気軽にランチなどをともにする。今回は言葉を持ち寄ったということです。このイベントをまとめて本にしようと考えた時に、大竹さんから「いい出版社はないか」と聞かれました。ぼくは、この本は大手出版社で、編集者が上司の顔色をうかがいながら作るような本ではないと思っていました。社の総力をあげてとりかかってくれるような出版社で、がっぷり組んで一緒に作りたい。そういうやり方ができるのはどこだろうと考えた時に、三浦さんの顔が浮かびました。

そこで、大竹さんに春風社を推薦して、ぼくが昨年の9月に直接、春風社に電話をすると、電話口の女性から「今、社員旅行中です」という答えが返ってきました。「どこに行かれているんですか」と聞くと、「被災地の宮城県石巻市に行ってます」と。「もうこの出版社しかない!」と思い、すぐに三浦さんの携帯に電話しました。

三浦 連絡をいただいたときに、お話はありがたいものの、うちはどちらかというと教育や哲学、思想、人類学といった硬い本を中心に出版していて、まず「うちでいいんですか?」とお返事しました。佐々木さんが「何をおっしゃいます」と言ってくださったので、「では総力をあげてかかります」と(笑)

佐々木 「総力をあげて」と聞いたときに「やった!」と思いましたね。

三浦 ぼくも「やった!」と思いましたね。

佐々木 ははは、出版で、お互いがそう言うのって珍しいよね。

■仮設住宅の土瓶敷きにしたい

佐々木 ぼくは、「100年後の子どもたちに届けられる本を」と願って、編集会議に臨みました。まったく思いもかけない角度から、我々が生きているこの時代とは違う見方をしてくれる子どもたちが、100年後の日本に必ず現れてくる。その子どもたちに届けたい。

佐々木 ぼくは、「100年後の子どもたちに届けられる本を」と願って、編集会議に臨みました。まったく思いもかけない角度から、我々が生きているこの時代とは違う見方をしてくれる子どもたちが、100年後の日本に必ず現れてくる。その子どもたちに届けたい。

関東大震災以降に登場した詩人に、中原中也がいます。ぼくは『新編中原中也全集』(角川書店、2000年~2004年)の編集をしたとき、関東大震災関連の資料をたくさん集めました。関東大震災直後に、記録写真集や震災をテーマとする詩歌のアンソロジーがたくさん出版されています。しかし、その本が革装版であったり、とても大きいものであったりと、豪華本が多いのです。しかし、どうして震災のことを記録する本を、豪華本にする必要があるのか。出版社も編集者も何をはしゃいでいるのか。そういった違和感が強くあった。1923年の震災から2012年現在までの間に、本に対する価値観が変わっていったということもあると思います。でも、長い時間を経てふり返った時に、そんな風に疎んじられる本は作りたくなかった。

被災地には、がれきやレンガがたくさんあります。そのがれきの横に置いて遜色がない、恥ずかしくないような装丁にしてほしい。ぼくは7月から10月にかけて、何度も被災地に足を運びました。被災地の仮設住宅の壁には釘が打てませんから、棚がありません。もちろん本棚を置けるような余地もない。本棚に立てかけるような本ではなく、むしろ仮設住宅の床に置いて土瓶敷きになるような、コップや鍋を置いても映えるような本にしたかった。そんな注文をして、このレンガのようなかたちの本ができました。

三浦 この本の編集を実際に担当したのは、春風社の編集長内藤寛くんです。佐々木さんや大竹さんの熱意を受け、どんな方針で編集に取り組んだのかをくわしく話してくれますか。

内藤 最初にお話を受けたのが、もう2回目のポトラックが終わった時でした。そこで、どういうことをやっているのかわからないまま、9月に行われた第3回目のイベントに出席したんです。ぼくは本を作るという目的を持ってイベントに臨んでいるのですが、内容が膨大でイメージがつかみにくい。しかもイベントは現在進行形で、どのくらいの人が原稿を書くかも決まっていない。どういう形がいいのかが、なかなかつかめない。

佐々木 出演者には小説家や詩人や歌人や俳人、音楽家や画家や写真家がいて、それぞれ全然違うことを書いているからね。

内藤 それでも大竹さんが編者を担当され、佐々木さんも編集の場でいろいろなアドバイスやディレクションをしてくださいました。その際に、「100年持つ形」、「100年後に耐えうる内容」のものを作ってほしいと言われました。この言葉が、本を作る上での支えというか、指針になりました。この本の表紙は、気包紙という新しい紙で出来ているのですが、汚れても消しゴムをかけるとだいたいは消えてくれます。醤油をこぼしても水ぶきすればとれます。ですから、ほんとうに鍋敷きにしてもらってもいい。ただ、実際醤油をこぼしてみたら、汚れはとれるのですが、においはとれませんでしたけどね(笑)

三浦 一度提出した装丁案が却下されたそうですね。

内藤 この本は、デザイナーの矢萩多聞さんにお願いし、表紙や本文のレイアウト、紙を決定していただきました。しかし、彼もぼくと同じで、どんな本にしたらいいのかというイメージがなかなかつかめなかった。地震や原発をめぐる事態は常に動いていて、これからどうなるかわからない。そういう不安の中で作品が発表されていく。動いていることにどう形を与えていくのかが、非常に難しかった。

最初に出た表紙案は抽象的なモチーフを描いた青色の表紙でした。ところが編集会議でお見せしたときに、佐々木さんに激しいダメ出しをくらいました。「絶対こんなのだめだ。やり直してこい!」と言われたんです。青というのは、空を意識したイメージだったと思うのですが、佐々木さんは「この青は海のイメージにつながる。この本を被災地の人たちに見せられるか。津波に襲われた人たちがこれを見たらどう思う?」とおっしゃったんです。こちらはぐうの音も出ません(笑)

佐々木 青い色だけではなくて、青海波のような模様があったんです。「これを仮設住宅に置いたらどう見える。考えたのかそこまで!」と叱りました。この本は、具体的にどこに置くかということを、考えて作らなくてはいけなかった。抽象的な頭で考えて作る本ではないんです。

佐々木 青い色だけではなくて、青海波のような模様があったんです。「これを仮設住宅に置いたらどう見える。考えたのかそこまで!」と叱りました。この本は、具体的にどこに置くかということを、考えて作らなくてはいけなかった。抽象的な頭で考えて作る本ではないんです。

内藤 それで困っちゃいましてね。今年4月開催の第8回のイベントで本をお披露目することになっていたので、時間がない。そのときヒントになったのが「『暮らしの手帖』みたいでいいじゃないか」という、佐々木さんの言葉でした。『暮らしの手帖』という雑誌には、花森安治という名編集長がいました。彼は編集長であり画家であり、デザイナーでもあった。「大上段に言葉というものをぶつけるのではなく、鍋片手にこの状況に立ち向かっていくような、ちょっとまぬけな感じがいいんじゃないか?」と。急いで矢萩さんに『暮らしの手帖』のバックナンバーや花森さんの本を読んでもらい、最終的にできたのが今の表紙です。

佐々木 50人近くの人々が集まり、詩があり、短歌があり、俳句があり、エッセイも小説もあり、写真もあります。ほんとうにレイアウトの難しい本です。しかも、この本はジャンルごとに本文の文字の大きさを、変えてあります。この本に情熱をかけた大竹昭子さんのマニアックな編集と、その情熱をこれもマニアックに受けて立った内藤くんが、がっぷり組んで作った作品集です。

■物として存在感のある本に

三浦 話は少し変わりますが、ここに、佐々木さんがあるイベントにレンガを持ってきたという話を書いたブログがあります。この記事の中にレンガの写真がありますね。中野刑務所で使われていたレンガだそうですが、このレンガには「根岸ハツ」という女性の名前が刻まれている。このブログには「ごろりと机にレンガが出されたとき、その実物の存在感が部屋を一気に満たしたのだった」と書いてあります。レンガを持ち歩くなんて、さすが、詩人は違うなと思いました(笑)

三浦 話は少し変わりますが、ここに、佐々木さんがあるイベントにレンガを持ってきたという話を書いたブログがあります。この記事の中にレンガの写真がありますね。中野刑務所で使われていたレンガだそうですが、このレンガには「根岸ハツ」という女性の名前が刻まれている。このブログには「ごろりと机にレンガが出されたとき、その実物の存在感が部屋を一気に満たしたのだった」と書いてあります。レンガを持ち歩くなんて、さすが、詩人は違うなと思いました(笑)

佐々木 いや、いつもそんなの、持ち歩いているわけではありません(笑)東京都中野区に、大正4年に竣工した豊多摩監獄という刑務所がありました。三浦さんが見つけられたのは、その刑務所の解体記録の8ミリ映画を上映したときのイベント紹介の記事ですね。豊多摩監獄は、後に中野刑務所という名前に変わっていくのですが、竣工当時は東洋一の監獄と呼ばれ、全てレンガ建築でした。それまでドームを設計することは、日本人にはできなかった。ところが、豊多摩監獄には「十字舎房」という建物があって、その真ん中の屋根がドーム建築でした。この建物は37歳で夭折した、後藤慶二という天才的な建築家が設計しました。彼は不思議なことに、おとぎの国のような監獄を作ろうとしていたのです。

豊多摩監獄は戦前まで、政治思想犯専用の刑務所でした。戦争に反対した人や、左翼の政治家や文学者が皆そこに入れられた。最初に収容された政治思想犯はアナーキストの大杉栄でした。小林多喜二や中野重治、埴谷雄高や河上肇や三木清など、文学者や思想家や学者がたくさん投獄されました。敗戦直後は米軍の管理下に置かれ、今度は逆に彼らを閉じ込めた連中が入れられるわけです。

戦後文学を代表する小説家であった中野重治さんは、刑務所で結核になり、病棟に入りました。そこで転向します。奥様であった女優の原泉さんが、監獄が取り壊されることを知って、ぼくの知り合いの編集者に、「戦前に、何度も面会に行ったけれど、中野がいた独居房も、入院していた病棟も、ついに見ることができないままこの世から無くなるのですね」とおっしゃった、ということを聞きました。そこで、ぼくとその編集者と示しあわせて、原さんに見せるために建物の8ミリ映像を撮ろうとしたのです。だけど、監獄ですから法務局の許可がないと入れない。試しに夜中に行ってみると、表玄関は厳重に閉まっていましたが、工事中のトラックが出入りする臨時の門がありました。高い塀の一部を壊して工事用の門になっていたのです。車の出入りが激しいので、タイヤの跡で鉄扉の下の土がすり減っていました。這ったら人ひとり分入れましたので、編集者と一緒にこっそり入りました(笑)

敷地は真っ暗で、なにもわからない。遠くの方に解体工事の業者の宿舎があったので、見つからないようにがれきを踏みしめながら進むと、目の前に驚くほど美しいレンガ造りの建物が見えたのです。それが十字舎房でした。棟は東西南北の方向に十字になって分かれていて、廊下の屋根の上のガラスが割れた状態でした。そこから南十字星のように星空が見えた。月明かりが2階から1階に降り注いでいる様子は、荘厳なほど神秘的でした。そのときからその建物に魅せられ、解体工事の業者の人と仲良くなって、いつどこで何が壊されるかを教えてもらうようになって、獄舎が砂粒になるまで、8mmの映像とビデオで撮りました。そして、原泉さんにも埴谷さんにもビデオを見ていただきました。

豊多摩監獄では、2種類のレンガを使っていました。ひとつは栃木県のレンガ会社が作ったレンガ。もうひとつは小菅刑務所(現東京拘置所)の囚人たちが作ったレンガです。小菅刑務所のレンガには必ず桜の印が押されています。それを見ると囚人たちが焼いたものだということがわかる。同じレンガは、大正3年に竣工した東京駅にも使われています。

おそらく大正初年に、小菅刑務所でレンガを作った囚人のひとりが、母親か恋人の名前を、レンガを焼く前に彫り込んだ。それが気づかれないまま、大量のレンガと一緒に建設現場に入り、囚人によって積み上げられた。当然、レンガを積んだ人は、そこに名前があることに気が付いたでしょうが、彼も囚人だったからでしょう、文字が表に出ないようにモルタルで埋め込んだのだと思います。それが約70年ぶりに獄舎が壊されたとき、出てきたのです。

このレンガは何もしゃべりません。しかし「物」として置いたとき、レンガはものすごい存在感を持ち、わたしたちの言葉以上に隠された物語を語ってくれます。ですから、レンガの形をした、この『ことばのポトラック』も、存在しているだけで、「いったい何だろう、これは」と思わせるような本になってほしかったのです。

■詩はこうして出来る

三浦 佐々木さんは『中原中也 悲しみからはじまる』(みすず書房、2005年)という本を出版されています。中原中也の詩がどう生まれ、どう推敲されたのかを丁寧に追った本で、ぼくにとって詩の教科書になっています。ぼくはこの本を、何度も「なるほど」と思いながら読みました。どこが腑に落ちる箇所か説明します。

三浦 佐々木さんは『中原中也 悲しみからはじまる』(みすず書房、2005年)という本を出版されています。中原中也の詩がどう生まれ、どう推敲されたのかを丁寧に追った本で、ぼくにとって詩の教科書になっています。ぼくはこの本を、何度も「なるほど」と思いながら読みました。どこが腑に落ちる箇所か説明します。

本文に、佐々木さんが散文の原稿はPCで書いているが、詩を書く際は原稿用紙を使う、という記述があります。なぜかというと、「原稿用紙という空間の中に閉じ込めることができる自分の時間、というものに惹かれるからでしょう」とあります。また、中原中也の「少年時」という詩について書いた箇所があります。この詩は何度も推敲の過程を経て、最終バージョンになるのですが、その過程についてこういう一文があります。「中原中也はここで揺れています。いや作者が揺れているのではなく、詩の言葉が揺れているのです」

ここで、はっと思いました。体から言葉が生まれるのだけど、その言葉が肉体を持ち始めている。そうなると「作者が揺れている」ではなく、「詩の言葉が揺れ」るのかなと思いました。ぼくはこの本を読んで、言葉は体から生まれてきて命を持ち始めてくるものなんだなと知りました。この本は中原中也について書かれていますが、ぼくは佐々木さんが詩を書く際に、こうやって書かれているのかなと思って読みました。

佐々木 一枚の原稿用紙が残されていると、作者の推敲の時間をそのままフリーズしていることがわかります。それは半世紀後になっても、丁寧に読み直せば、いつでも溶けてくれます。中原中也の詩の推敲過程を追っていると、まるで現在の自分自身のように思えますし、わたしにはかなわない、勇気のある決断の仕方をしていると感心することがあります。それだけ、彼の詩の言葉についての悩み方が普遍的だった、ということができます。

時代がひとりの人間の感受性を作るとともに、人間の感受性がひとつの時代をつくることもあります。そして、感受性は時代という大きな尺度だけではなく、ひとつの季節ごとによっても、変化していきます。言葉は人間の体とつながっています。いや、人間の体が言葉で出来上がっている、と言ってもいいかもしれない。

ですから、自分が思ったとおりに詩が書けるなんてことは、絶対にありません。いったん書きはじめると、言葉が次の言葉を生んでいくのです。作者が言葉を自由に操作していると思っているうちは、まだその作者は詩の内部に入っていないということになる。原稿用紙の上に書き出してみると、そのことはよくわかるでしょう。最初に書いた言葉はどうしてもしっくりこなくて、「違う」と思う。そこで、別のところに吹き出しを書いたりして推敲しているうちに、思いもかけない言葉がやってくる。それが、次の詩句を生み出すような形で続いていく。言葉というのは、そういうふうに勝手に生きるものなんです。

一見、作者が作品を作っているように見えるけれど、そうではなく、作者は作品によって生み出されるものです。一篇の詩を書き出しても、はじめのうちは作者自身には、どのように一篇の詩が終わるのか、わかりません。見えないのです。だからこそ、その謎に魅せられて、書く。けれど、書いているうちに、突然、詩の終わりがここだ、とわかるときが来ます。そこで全体を読み直してみたとき、初めて「こういうことを考えていたのか、自分はこんなことを書く人だったのか」と、まるで他人のように出来上がった作品を読んでいることに気がつく。逆に、作者がこれは自分らしい作品だと思っているものほど、つまらない作品はありません。そういう作品は、ひとつの角度からしか読めませんが、おもしろい作品はどんな角度からでも読み取れます。作品が勝手に動いて作られていって、作者はそれに育てられる。それを続けていくうちに、詩人ができあがってくる。作品が詩人を作るのです。

■言葉と感受性が変化してゆく

佐々木 3.11以前と以後で、考え方が変わった人もいますし、全然変わらない人もいます。文筆家の中で、3.11をテーマにしないという人もいますし、それを中心テーマにして書き続けるという人もいます。ぼく自身も、この1年でずいぶん変化しています。東北の被災地に行く前に書いた詩と、行ってから書いた詩は、やっぱり違います。ぼくの中で日に日に言葉が変わっていった。というのは、どんな言葉にも自信がなかった、身ぐるみを剥がされたような1年でした。問いを発しても答えがないのです。中原中也の詩句で言えば「無限の前に腕を振る」という状況が続きました。ですから、2011年3月27日に開かれた第1回「ことばのポトラック」で発表した詩の世界に、今日ここで戻るのは、とてもむつかしい。言葉の手触りが、当時と今では違うからです。

佐々木 3.11以前と以後で、考え方が変わった人もいますし、全然変わらない人もいます。文筆家の中で、3.11をテーマにしないという人もいますし、それを中心テーマにして書き続けるという人もいます。ぼく自身も、この1年でずいぶん変化しています。東北の被災地に行く前に書いた詩と、行ってから書いた詩は、やっぱり違います。ぼくの中で日に日に言葉が変わっていった。というのは、どんな言葉にも自信がなかった、身ぐるみを剥がされたような1年でした。問いを発しても答えがないのです。中原中也の詩句で言えば「無限の前に腕を振る」という状況が続きました。ですから、2011年3月27日に開かれた第1回「ことばのポトラック」で発表した詩の世界に、今日ここで戻るのは、とてもむつかしい。言葉の手触りが、当時と今では違うからです。

第1回「ことばのポトラック」のために、最初に「鎮魂歌」という詩を書き、次に「明日(あした)」という詩を書きました。その後、詩集『明日』(思潮社・2011年)を出しました。ぼくは、3.11以前だったら「明日」なんて手垢のついた平凡なタイトルの詩も書きませんし、ましてや詩集のタイトルにもしません。

でも、3.11の直後、ぼくはもっともシンプルな、誰でも使っている日常語で詩を書きたいと思ったのです。現代詩らしい用語を使いたくなかった「明日、どうなるんだろう?」という不安のさなかにいたとき、その言葉で詩を考えたかった。あの東北の津波の風景と原発の爆発映像をテレビで見たとき、また東京に住んでいることの恐怖と不安を考えたとき、新しい言葉を作るのではなくて、使い古されて、そのへんに転がっている言葉を使って表現したいと思った。「鎮魂歌」という題も、そのままの言葉です。東北の大地を鎮魂したい。このときもまだ余震が続いていましたから、その地続きの言葉ではじまっています。

「鎮魂歌」(抄)

人は揺れ

大地は揺れ

あらゆるもの 陸の奥深くへ流れ込み

倒れ込み

閉じ込められ

冷え

しんしんと冷え

恐ろしきもの 空から降り

降り積もり

大地に染み込み

光を求めるすべての生きもの

生命の穂先が震えて

立ち尽くし

水を求め

嘆く声を求めて

白い月が皓々と

森の上にあがる

(中略)

人は揺れ

大地は揺れ

あらゆるもの 陸の奥深くへ流れ込み

倒れ込み

閉じ込められて

ゆるしてほしい

わたしたちが

この大地を抱擁し

接吻することを

佐々木 この詩が最初にできました。地震と津波で、土地が全部押し流されて、被災地には雪が降ってきていました。東北はものすごく寒くなって、がれきの下にはまだ収容できていない遺体があり、凍え死んだ人がたくさんいる。東京では、余震で二時間に一度、部屋中が揺れ出す状況でした。「陸の奥深くへ流れ込み」というのは、東北だけではなく、この詩を発表する渋谷の「サラヴァ東京」にもあらゆるものが流れ込む、ということをイメージしています。

この詩を書いているときは、最後の言葉がこうなると思っていませんでした。しかし、最後に突然、「ゆるしてほしい/わたしたちが/この大地を抱擁し/接吻することを」という言葉が出てきました。たとえ地球が割れても大地を抱擁してやる。人間として、このどうしようもないだめな地球を抱擁して接吻してやる。そういうふうに「生きる」という言葉が出てきました。「鎮魂歌」という詩を書いている、ぼく自身が、この最後の言葉で生き返りました。

それから、ずっと自分の中で言葉を反芻して、翌日「明日」という言葉が出てきた。ぼくが住んでいるアパートの中庭で、チューリップがそっとつぼみを開き始めている時でした。東京の下水の放射能レベルの数値が高くなっていました。コンビニには牛乳が棚から無くなりました。そんな時期、「明日」という文字を見つめていると、どうにも不思議な文字だ、と思ったのです。「日」と「月」が横に並んで、再び「日」。この文字を使って、遊んでやろうと思いました。

「明日」

明日

いつもと違う匂い

明日

シクラメンが桃色の花を咲かせて

明日

放射能の入った 天からの貰い水を飲むだろう

明日

大地が揺れて 冷えて 凍りついても

明日

それでも 生きている

明日

恐怖が底のない桶のように固まり わたしたちを貫いても

明日

割れて揺れる地球の上で

明日

花のように毒を吸い上げる わたしたちは

明日

何もかもを失くしても

明日

チューリップは 泥だらけの緑の葉を膨らませ

明日

赤黄白と いっせいに蕾を開く

明日

笑顔で生きている

明日

どこかで誰かと出会うことを願って

明日

ヒマワリの種を植える

明日

いつものように 窓のカーテンを開けて

明日

太陽の光で部屋を満たす

明日

地球の上で生きる いつものように

明日

目覚めたとき

明日

まず、原稿用紙に1行ずつあけて「明日」という言葉を書きました。2行目に「いつもと違う匂い」という言葉を入れたら、3行目の言葉はまた、「明日」になる。「いつもと違う匂い」から、花のイメージが出てきた。家のベランダにシクラメンがあったので、「シクラメンが桃色の花を咲かせて」と4行目に書く。そうすると、原稿用紙の上下を言葉が行き来します。そのリズムの中で出てくる言葉のゆらぎを、ずっと収めていったわけです。

わたしたちは、昨日がそうであったように、今日も同じようにあり、明日も同じように続くことを最大の幸福であると願いながら生きています。どんなにつらいことがあっても、そんなふうに平凡に生き続けたいと願っています。これはぼくが、東京という被災地で考えた、2011年3月の「生きる」ことのイメージでした。そのことは東北の被災地の人にとっても同じだったろうと思います。

4月の終わりに、読売新聞から「みんなが元気になるような詩を書いてほしい」と依頼されました。普段は、そういうメッセージ伝達のような詩をぼくは書きませんし、そんな依頼は断ります。しかし、テレビをつけると「がんばろうニッポン」というスローガンや、公共広告機構による金子みすゞの詩のCMが延々と続いていた。そんな言葉に食傷していました。「がんばれ」なんていう力みかえった言葉とは違う、別の言葉を見つけたいなと思っていたんです。心が弱いとき、泣いてもいいじゃないか。

4月の終わりに、読売新聞から「みんなが元気になるような詩を書いてほしい」と依頼されました。普段は、そういうメッセージ伝達のような詩をぼくは書きませんし、そんな依頼は断ります。しかし、テレビをつけると「がんばろうニッポン」というスローガンや、公共広告機構による金子みすゞの詩のCMが延々と続いていた。そんな言葉に食傷していました。「がんばれ」なんていう力みかえった言葉とは違う、別の言葉を見つけたいなと思っていたんです。心が弱いとき、泣いてもいいじゃないか。

「風のなかの挨拶」(抄)

ねむる月

なお ねむる月

おさない葉の

枝の風を抜けて

夢乱れて

泣くなら 泣け

千のピアノ 千のヴァイオリン

(中略)

うた遠く

知らないうちに

笛と太鼓が鳴り

笑い声が

扉を開けて 次々と扉を開けて

鉦は鳴る 欲しいものすべて

四月の大きさ 五月の深さ

六月の強さ

芽吹くときの やさしさ すべて

この詩は、ほとんど祈りのような言葉が続いています。最後の方で、「うた遠く/知らないうちに/笛と太鼓が鳴り」とあります。笛と太鼓というのは、村祭りのイメージです。どこかの無くなった鎮守の森の、幻の村祭りの囃子の音楽が聞こえてくるだろう。そちらのほうに耳を傾けてみよう。そうすると、愛するという瞬間が、いかに素敵なことかがわかる。どんなに泣いていても、芽吹いたばかりの木々の葉の柔らかさとやさしさに気づくよ。そういう呼びかけです。ぼくは今までこんな素直な呼びかけの詩なんて書いたことがありませんでした。

長年詩を書いてきましたけれど、去年1年ほどいろんな角度から言葉を試されたことはありません。一番新しい詩は、2012年3月に朝日新聞デジタル版に発表した詩です。東京駅から京浜東北線に乗って、つり革につかまり、窓を見ながら、ふと生まれてきた感情から始まっています。駅を降りてすぐ、喫茶店に入ってノートに詩を書き始めました。言葉がどうやって出てくるかは人によって違うのですけれど、ぼくの場合は足下からあがってくるのです。言葉があがってくると、「来たな」と思います。そうすると全身がリトマス試験紙みたいになります。得体の知れない言葉に浸かって、体全体の色が変わっていくみたいに。そんなふうにして書いた詩です。

「急停車するまで」(抄)

(前略)

こころには つかまるものがない

こころは この世にあることを たえず疑い

ふと よそ見をすると 消えていて

吐く息 吸う息のように

正体がないけれど

そこにあることを 誰かに知ってほしいと願っている

死んだ人にも 生きている人にも

(後略)

こんな風に言葉が変わっていきました。

日本は3.11で急停車しました。必ず、もう一度急停車するときが来るでしょう。東京直下型地震がそれになるのか、原発によってそうなるのかはわかりません。けれど、今のような日本のあり方では、次に急停車したときも大きなパニックが起こるでしょう。急停車するまでどうやって生きていけばいいのか。いろいろなことを考えながら、この詩の言葉が出てきました。

佐々木さんは、本文に登場する4編の詩を、朗読してくださいました。身体を通して生まれた詩の言葉が、再び身体を通して私たちにふれる。「3.11」が、佐々木さんの朗読によって、新しく私たちの体に深く刻まれた瞬間でした。

会場には、中学生の女の子もいました。夜9時を回り、少し疲れが見えてきた女の子たちに佐々木さんは、笑顔で「大丈夫?眠たくない?この三浦のおじさん、難しい話ばっかりさせようとするからねえ」と語りかけるユーモアあふれる語り口と、言葉について語る情熱に、会場全体が引き込まれていました。

佐々木幹郎(ささき・みきろう)

詩人。1947年、奈良に生まれ大阪で育つ。1970年に第1詩集『死者の鞭』(構造社)を刊行後、詩集、評論集、エッセイ集が多数ある。中原中也の研究者としても知られており、『近代日本詩人選 中原中也』(筑摩書房、1988年)でサントリー学芸賞を受賞。詩集『蜂蜜採り』(書肆山田、1991年)で高見順賞。エッセイ『アジア海道紀行』(みすず書房、2002年)で読売文学賞を受賞。2011年に詩集『明日』(思潮社)を刊行。

次回5月25日20時からの「ツブヤ大学BooK学科ヨコハマ講座8限目」は、「街を歩けば人にあたる」。西区に変な人あれば、行って話を聞き、保土ヶ谷区に変な店あれば行って恐る恐る戸を開ける。神奈川新聞報道部記者佐藤将人さんをゲストに、また、特別ゲストとして『東京都北区赤羽』が大ヒット中の漫画家清野とおるさんをお迎えしUstream中継を行います。聞き手は今回と同じく、三浦衛さんです。

池田智恵 + ヨコハマ経済新聞編集部