AIと半導体の融合語る技術交流会を横浜で開催

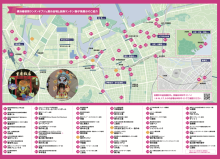

Tech Hub Yokohama(横浜市西区みなとみらい4)で8月20日、「第34回横浜ITクラスター交流会」が開催され、AIと半導体産業の融合をテーマに多様な分野の専門家による講演と交流が行われた。主催は横浜ITクラスター委員会と、半導体業界のOB・現役技術者による情報交換組織「3μ(ミクロン)の会」。会場には研究者、技術者、企業関係者など約100人が集まり、今後の技術革新と産業の方向性について熱い議論が交わされた。

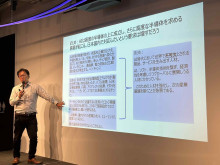

当日の企画、進行を行ったのは、Cubic Micro代表の中島幸一さんです。冒頭では、横浜ITクラスター委員長の吉川淳一郎さんが開会の挨拶を行いました。続いて、インフォーマの南川明さんが登壇し、トランプ政権下での半導体政策と中国の台頭について地政学的観点から解説した。南川さんは「中国の技術革新は非常に速く、2025年以降の米中対立が半導体市場に大きな影響を与える」と指摘し、国内技術基盤強化の必要性を強調した。

注目を集めたのは、フローディアの米田秀樹さんによる講演で、同社が開発する「CiM(Computing in Memory)」技術を紹介。従来のGPUと比べて1/1000の電力で動作し、コストも1/10に抑えられる超低消費電力AIチップの構造と性能が詳細に解説された。同技術はSONOS構造の不揮発性メモリを活用し、AIデータセンターの大幅な省電力化と小型化を可能にするものであり、今後の生成AI普及に伴うエネルギー課題への解決策として注目される。

続いて登壇したディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)の代表、山本達夫さんは、自社のエッジAIチップ「Di1」について発表。Di1は日本で独自に開発されたAI向けSoCで、FP4演算やステレオビジョン技術に対応し、AI監視カメラやドローン、産業ロボット向けに高性能かつ低消費電力を実現する。山本さんは「日本発のチップとして、地政学リスクの少ない安全な選択肢としてグローバル市場での展開を進めていく」と述べた。

また、F2Fグループの杉野貴美廣さんは、次世代を担う「クロスオーバー型」人材の育成について語った。AIや半導体の両分野に通じた人材の重要性を訴え、産学官連携による「ADIP(最先端SoC設計人材育成プログラム)」の取り組みを紹介。日本の技術競争力を維持するためには、若手技術者への実践的な教育が不可欠であると強調した。

最後に、DIK&Companyの中田元樹さんが登壇し、生成AIを活用した半導体企業の業務変革の可能性について講演。R&D支援、業務効率化、ナレッジ共有など、実際のユースケースを交えながら、生成AIの実装が企業にもたらす変革の方向性を示した。最後には、横浜市の経済局イノベーション推進課の高木秀昭さんが市の取り組みを紹介した。

講演後には、会場隣接のレストランで立食形式の交流会が開かれ、参加者同士の情報交換が活発に行われた。半導体とAIという日本の産業の根幹を担う分野の専門家たちが集い、次世代技術への期待と課題を共有する場となった本交流会は、今後の地域産業の発展にとっても重要なステップとなった。